Edição 40

A fala do mestre

Século XXI: Conflitos e Tendências

Francisco Linhares é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Especialista em Relações Internacionais pela Faculdade Católica do Ceará e membro do Instituto de Relações Internacionais Embaixador Dário Castro Alves. É professor da rede particular de ensino, desde 1994 e autor da coleção Geografia Contextualizada, da Editora Construir.

Francisco Linhares é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Especialista em Relações Internacionais pela Faculdade Católica do Ceará e membro do Instituto de Relações Internacionais Embaixador Dário Castro Alves. É professor da rede particular de ensino, desde 1994 e autor da coleção Geografia Contextualizada, da Editora Construir.

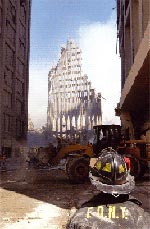

Desde o ataque terrorista às Torres Gêmeas — o World Trade Center (WTC) —, em Nova York, no fatídico 11 de setembro de 2001, ficaram evidentes as mudanças na política internacional, que dificilmente podemos atribuir a uma mera resposta de “retaliação ou revanchismo”. As mudanças de orientação no sentido do jogo do poder que se empregou desde então são muito mais complexas do que o previsível para uma simples reação imediata ante um atentado, mesmo que este tenha acontecido no mais importante centro financeiro do sistema/mundo.

Depois dos ataques terroristas às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, o unilateralismo marcou a política estadunidense implementada pelo governo George W. Bush.

O pós-11 de setembro foi marcado por movimentos militares na Ásia Central e no Oriente Médio que não poderiam ser legitimados por explicações que aparentemente os justificavam: perseguir o criminoso mais procurado pelos EUA e acusado de financiar o terrorismo e os ataques ao WTC, Osama Bin Laden. Na verdade, representariam mudanças estratégicas na condução do projeto de dominação encabeçado pelos Estados Unidos para manutenção de seu poder global. Esse conjunto de mudanças adotadas pelos estadunidenses, conforme interpretação de analistas internacionais, supõe que as invasões ao Afeganistão e ao Iraque, assim como o caráter belicista e unilateralista dos EUA na administração Bush, constituem uma ação desesperada destes ante a perda de sua hegemonia. Para outros, a invasão representaria uma visível articulação de redesenho do controle territorial em todo o mundo, símbolo da renovação do poder alcançado pelos Estados Unidos pós-queda do Muro de Berlim, o que levou a uma ampliação da economia de mercado benéfica aos norte-americanos.

O mundo pós-Guerra Fria

A Guerra Fria, que dava sinais de fraqueza em 1989, chegava ao fim definitivamente com o término da ex- União Soviética em dezembro de 1991. Com a falência do “socialismo real”, os Estados Unidos se apressariam em reivindicar a vitória na guerra ideológica travada durante quase meio século, como se dela fossem os autores. Decerto, responsáveis ou não por aquele fim repentino de seu inimigo antagônico, os Estados Unidos, de repente, se descobriram sós, sem adversário à altura.

Acompanhando a tendência, o estadunidense Francis Fukuyama anunciou o f im da História1, e Bush pai proclamaria o advento de uma nova ordem mundial de paz, democracia e prosperidade, e teria início uma era pós-moderna de globalização e neoliberalismo, apresentada como solução dos males sociais da humanidade. No entanto, o fim da Guerra Fria privaria Washington de um inimigo definido, que negociava os conflitos localizados.

Em 2008, dezessete anos após a Guerra do Golfo e o fim da ex-União Soviética e sete anos depois do ataque às Torres Gêmeas não restam dúvidas de que as resoluções tomadas pela Casa Branca contribuíram decisivamente para a expansão do poder global dos Estados Unidos, que, no início do século XXI, é muito superior ao de todas as demais potências que disputaram a hegemonia mundial a partir do século XVI. Atualmente, fala-se cada vez mais num “Império Americano”, porém com claras mostras de declínio há 35 anos e que poderá ser substituído por blocos nãohegemônicos2 nos próximos anos.

A volta das nações

A crise do império norte-americano está reacendendo a competição entre as nações no cenário dos mercados mundiais, contrastando com a incapacidade, pelo menos diplomática, de intervenção unilateral dos Estados Unidos, desmoralizados perante a política implementada pelo governo de George W. Bush, aumentando as incertezas no cenário geopolítico mundial. Há quase sete anos do atentado que mudou os rumos da história da humanidade, multiplicam-se os sinais de que o processo de globalização comercial e financeira sofre mudanças de rumo. A partir desse contexto, deduzimos algumas observações gerais desse “novo cenário”, onde aumentam constantemente as disputas geopolíticas:

1. Surgem novas potências nucleares

Duas grandes ameaças pairam sobre o planeta neste começo de século: novamente a ameaça nuclear e a de uma grande catástrofe ecológica. Ainda que haja perigo de um conflito nuclear em outros lugares — como na península coreana e no estreito de Taiwan —, na zona que se estende das fronteiras ocidentais da Índia até o Canal de Suez, concentra-se o arsenal nuclear mais devastador de todos os tempos. Toda essa disputa é acirrada pelas ações militares estadunidenses no Iraque devido à “guerra contra o terrorismo internacional”, que causam constante instabilidade na região.

O mais recente conflito aconteceu no Paquistão — depois do assassinato de Benazir Butho —, provocando, com sua crise, um panorama desolador na região. Mesmo com todas as investidas militares, os Estados Unidos ainda não conseguiram resultados positivos, pelo contrário: os conflitos Israel–Palestina, Líbano e Somália ainda parecem com destino incerto, conduzindo a região a passos largos para o abismo.

2. Problemas no cenário ecológico e social

Profundas alterações climáticas; o aumento do efeito estufa, da poluição, do desmatamento; a dificuldade de acesso à água potável; e a diminuição da biodiversidade são temas recorrentes do nosso cotidiano. Atualmente, podemos afirmar que o cenário ecológico e social, onde se acumulam problemas em três níveis relativos ao meio ambiente, é alarmante e poderá comprometer o desenvolvimento econômico e até a manutenção da vida no planeta.

O aquecimento global

Os rumores de analistas internacionais do meio ambiente, nas últimas décadas, alertavam para uma série de catástrofes ambientais que poderiam acontecer devido aos níveis de poluição que, supostamente, ocasionariam um aumento contínuo da temperatura do planeta. Muitas foram as provas apresentadas de que alguma mudança estava se evidenciando no mundo a ponto de comprometer a manutenção da riqueza e do poder para os países do Norte e o crescimento econômico para os países em desenvolvimento. Desde então, os problemas ligados ao meio ambiente se tornaram altamente estratégicos. Na cúpula do G-8, em junho de 2007, na Alemanha, o aquecimento global ocupou o centro das discussões.

Comércio e migrações

As disputas no cenário comercial necessitam urgentemente de novas regras internacionais para atenuar as injustiças e as desigualdades comerciais da ordem mundial que alimentam tensões entre as nações, levando milhares de pessoas a deixarem seu país de origem na busca de melhores condições de vida no norte desenvolvido, principalmente os refugiados do clima, que serão cerca de 178 milhões até 2025.

Outro fator de desigualdade é a utilização de tecnologia no desenvolvimento e na modificação de sementes, que visa uma maior produtividade na agropecuária, contrastando com um claro aceno da falta de alimentos para os próximos anos, aumentando a fome, a miséria e a violência. Regular a utilização dos transgênicos, as pesquisas genéticas, combater a evasão fiscal e as delinqüências modernas são alguns dos grandes desafios dos estados nacionais no século XXI.

Uma nova disputa pelo continente africano

Na África — onde predominam pobreza, guerras tribais e geopolíticas, interesses estrangeiros por riquezas naturais, instituições estatais falidas, estados e dirigentes fantoches, desordens, pandemia e caos — acirram- se as rivalidades entre as potências hegemônicas na disputa pelo poder e controle dos recursos.

Entretanto, o cenário não é de um todo perdido. Observamos algumas modificações desde o final da década de 1990, quando foram ocorrendo mudanças no panorama econômico africano, em particular nos países que compõem a África Subsaariana. O crescimento médio desses países, que em 1990 era de 2,4%, passou para 4,5% entre 2000 e 2005, alcançando um crescimento percentual maior do que a América Latina.

Nesse sentido, o continente africano está se transformando na “fronteira de expansão econômica”, já que, no final da década de 1990 e começo do ano 2000, China e Índia consumiam cerca de 14% das exportações africanas e, atualmente, já ultrapassam os 27%, o mesmo que a Europa e os Estados Unidos. Os investimentos de chineses e indianos concentram-se, principalmente, em petróleo e gás natural, minérios e infra-estrutura, além do aprofundamento das relações políticas, econômicas e culturais.

Entre esses três “cenários”, as articulações são aleatórias e diversas. Freqüentemente evidentes, às vezes inexistentes e, em certos casos, enigmáticas.

3. O dragão muito bem acordado

No Pacífico Asiático, região que se candidata a ser a impulsionadora da economia mundial no século XXI, está havendo um crescimento de acordos preferenciais de comércio, a maior parte deles bilaterais, alguns já em vigor e diversos outros em negociação ou em estudo. Ao mesmo tempo que participam de negociações multilaterais e regionais de comércio, um número crescente de países asiáticos está procurando estabelecer áreas preferenciais de comércio com uma política comercial mais independente, fundamentados em seus interesses nacionais e domésticos.

Nesse ínterim, a velocidade e a ousadia da expansão mundial da China seguem surpreendendo os analistas e os governantes de todo o mundo. O país está se transformando na primeira sociedade não-branca e não-européia que será uma superpotência político-econômicomilitar global. E não há no ar nenhum sinal de recuo, mesmo com a desvalorização vertiginosa do dólar no mercado mundial. O século XXI assistirá, certamente, à consolidação do maior Estado patrimonial do Extremo Oriente, a República Popular da China, como uma das potências econômicas e políticas do mundo.

Portanto, neste início de século, o envolvimento dos Estados Unidos com o Oriente Médio, e com sua “guerra global” contra o terrorismo, diminui sensivelmente seu poder de intervenção direta nos assuntos do Leste Asiático.

Dessa forma, as ações político-militares dos Estados Unidos, no limiar do século XXI, especialmente na administração George W. Bush, podem ser interpretadas como uma tentativa de retomada do poder americano, o que viria a se configurar numa “neo-hegemonia unipolar”, que, como aconteceu no século XX, também seria norte-americana, com o intuito de impedir o surgimento de uma potência que possa fazer frente aos interesses estadunidenses. Nesse sentido, a chegada de novos atores provocaria um completo caos sistêmico, o que levaria a grandes disputas comerciais e até a guerras militares. Contudo, essa reação unilateral visa evitar uma tendência histórica que se esboça progressivamente: a da construção de um sistema mundial multipolar, regulado pela ONU, num quadro de equilíbrio de poder, como afirma Hélio Jaguaribe, entre blocos comerciais como: EUA/Nafta, União Européia, Rússia/CEI, Japão/Tigres Asiáticos, China, Índia/Saarc, África do Sul/SADC e Brasil/Mercosul/América do Sul.

Enfim, as superpotências estariam por ser substituídas por novos atores globais, os blocos comerciais, que, como resultado da globalização, passam a se tornar blocos político-econômicos. Como afirma o professor Paulo Fagundes Vizentini, “assim como os Estados Dinásticos, no Congresso de Viena de 1815, foram substituídos pelas potências (o sistema europeu de equilíbrio de poder), e estas, pelas superpotências na Conferência de Ialta em 1945, estas poderiam estar em vias de ceder seu lugar aos blocos regionais de poder”.

Notas:

1. O esforço principal de Fukuyama, que tem provocado grande repercussão, foi o de tentar elaborar uma linha de abordagem da história, indo de Platão a Nietzsche e passando por Kant e Hegel, a fim de revigorar a tese de que o Capitalismo e a democracia burguesa constituem o coroamento da História da humanidade, ou seja, de que a humanidade teria atingido, no final do século XX, o ponto culminante de sua evolução com o triunfo da democracia liberal ocidental sobre todos os demais sistemas e ideologias concorrentes.

2. Afirmação do sociólogo norte-americano Immanuel Wallerstein, no livro O declínio do poder americano, Rio de Janeiro: Contraponto, 2004.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Paulo Roberto. Os primeiros anos do século XXI: o Brasil e as relações internacionais contemporâneas. São Paulo: USP, 2001.

ALVES, J. A. Lindgren. Os direitos humanos como tema global. São Paulo: Perspectiva, 1994.

CERVO, Amado Luiz. As relações internacionais da América Latina: velhos e novos paradigmas. Brasília: IBRI, 2001.

FIORI, J. L. 60 Lições dos 90. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 139.

_________. O poder americano. Petrópolis: Vozes, 2004.

ROBERT, Gilpin. O desafio do capitalismo global: a economia mundial no século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004.

VIZENTINI, P. Fagundes. Manual do candidato: história mundial contemporânea (1776–1991). Brasília: Funag, 2006.

WALLERSTEIN, Immanuel M. Essential Wallerstein. Local. New Press, 2000.

______________. Comprendre le monde: introduction à l’analyse des systèmes-monde. Paris: La Découverte, 2006.

HUNTINGTON, Samuel P. Choque de civilizações? Revista de Política Externa. v. 2, n. 4, p. 120–141, mar. 1994.

_________________________. Civilizações ou o quê? Paradigmas de um mundo pós-Guerra Fria. Revista de Política Externa. v. 2, n. 4, p. 169–178, mar. 1994.

RAMONET, Ignacio. Um novo estado do mundo. Le Monde Diplomatique, setembro de 2006.